- 发布日期:2025-08-06 00:00 点击次数:164

某书上总是能刷到很多相亲小故事,其中有一个让我哭笑不得。

一位广州的程序员男生,相亲认识了一位家境不错的姑娘,俩人聊得不错,三观很合,也互相存有好感。

到了谈婚论嫁的阶段,姑娘父母却开出了可怕的条件:

男方必须在广州买一套大三居的房子、精装修、一辆50万以上的宝马,婚后,男方父母最好能给小两口煮饭、照顾孩子;

理由是:“不能耽误我们女儿的生活质量。”

这位男生惨兮兮地说:“原来不是我不配,是我全家都不配。”

笑归笑,这个故事背后,其实藏着一个普遍的现实:越来越多的姑娘,想嫁却嫁不出去,而她们的父母,比她们自己还挑。

择婿的天花板,是父母的投影

中国传统文化里有句老话:“嫁出去的女儿,泼出去的水。”

可现在,很多父母不仅不愿泼出去,反而想把水装进金瓶玉罐、放在恒温柜里。

现实中,女孩越优秀,父母越舍不得放手。

尤其是独生女家庭,父母往往将全部的情感、资源和希望,寄托在一个人身上,对女儿的婚姻自然斤斤计较。

这就导致很多父母在择婿时,会抬高标准、设置门槛:

比如,女婿不能比我女儿学历低、房子必须写女儿名字、女婿父母要有退休金、女婿最好是独生子,免得以后麻烦……

你会发现,很多要求看似是为了女儿好,实则是一种安全焦虑的外化。

他们想用条条框框,为女儿未来的婚姻画个保险圈,可现实是——圈画得越小,合格者就越少。

而姑娘们不是不想结婚,而是越来越发现自己找不到合适的。

这里面当然有社会环境的变化,高学历、高收入女性越来越多,自然也会期待门当户对甚至高攀一步的对象。

但问题是——优秀男性资源稀缺,优质女青年却越来越多。

当女性整体教育水平提升时,婚姻市场会出现结构性失衡。说白了,就是适婚男性库存不够用了。

电视剧《三十而已》中,顾佳就是典型的完美女强人,她聪明能干、顾家持重,但她的婚姻却败给了丈夫许幻山的不成熟和外遇。

现实中,很多女生也被这种顾佳式婚姻吓怕了,因为她们再努力也防不住男人出轨;

所以她们索性把择偶门槛提得高高的,以为这样才能杜绝风险。

但婚姻不能靠防守取胜。

一味追求高配,往往掉进了另一个心理陷阱——条件至上主义,忽略了感情、性格、价值观的契合。

父母挑对象,其实是在延迟分离

心理学上有个理论叫“分离个体化”,意思是:孩子在成长过程中,逐渐摆脱父母的心理控制,形成独立的自我意识。

而很多中国父母,尤其是女儿的父母,并没有真正完成这一心理断奶。他们看似是为女儿着想,实则是没准备好放手。

所以你会看到这样的现象:女儿谈了个收入还可以的小伙子,父母却嫌对方看起来没出息;

男生家境不错,但父母觉得不够爱女儿;就算相亲对象很合适,父母却在旁边说:“再看看,还有更好的。”

他们不知道,其实在再看看的过程中,很多原本能走到一起的缘分,就这么错过了。

越晚婚越难嫁,不是因为你差,而是你认知不更新

数据显示,30岁以上未婚女性数量逐年攀升,而且越是大城市,越明显。

这部分女性大多学历高、收入好,生活自律,对自己要求极高,但也正因为这些优质,她们逐渐进入了一个盲区:

把择偶变成筛简历,忽略了人的成长和可塑性。

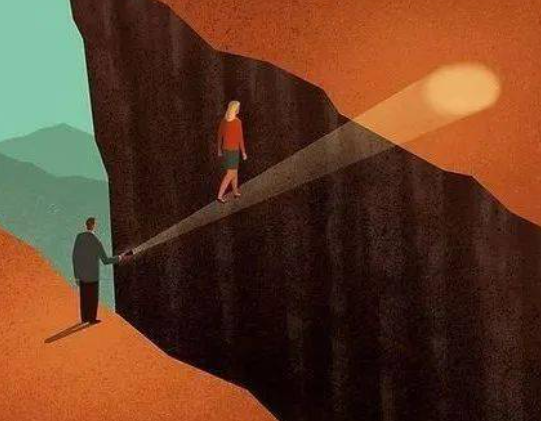

比如,一个男生可能现在没有房,但他有奋斗潜力;他可能家庭普通,但有稳定情绪和责任心——这些才是婚姻真正的长线红利。

很多女生错过了这种潜力股,结果等到35岁才发现,市场早已洗牌,潜力股早都被别人买走了。

法国作家波伏娃说:“女人不是天生的女人,而是被塑造出来的。”

这句话放在今天,同样适用于好男人。

在这个时代,婚姻本该是选择,而不是完成任务。

但如果你真的渴望婚姻,那就要明白一点:婚姻不是找一个完人,而是找一个愿意一起变好的人。

父母的意见可以听,但不能让他们成为你婚姻的设计师。感情这回事,从来都不是投简历,更不是搞选秀。

愿你擦亮眼睛,也敞开心扉。别因为错的标准,错过对的人。

-The End -

作者-李眉

第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人

图片源自网络,侵权请联系

- 2025年4月21日全国主要批发市场番石榴价格行情2025-05-23